2025.04.23

2025.04.23

浏览量:

浏览量:

通识教育(General Education)的内核,是含蕴于所有知识之中,又在其之上的人文精神,它来自我们与他人的共情和对世界的无限好奇,鼓励我们探索生活的意趣、享受生命的美好,GE影响力的设定便来于此,我们希望每个个体在广泛丰盈的知识中,探索与思考生命的意义。

当世界被算法和数据裹挟,文学用故事和比喻对抗单一化思维,音乐在混乱中找回节奏与呼吸,而美则提醒我们:生活的追求不该只剩下“有用”。

2025年4月-5月,350vip浦京集团中国庆祝新葡的京集团网站建校30周年,再次开启GE影响力系列活动,本期活动包含分享、沙龙、讲座、工作坊等更多元形式。本次GE影响力系列活动邀请作家、音乐人和各领域学者,从古老史诗到AI创作,从经典艺术到虚拟世界的美学探索——在理性与感性、传统与创新的碰撞中,重新思考“人之所以为人”。

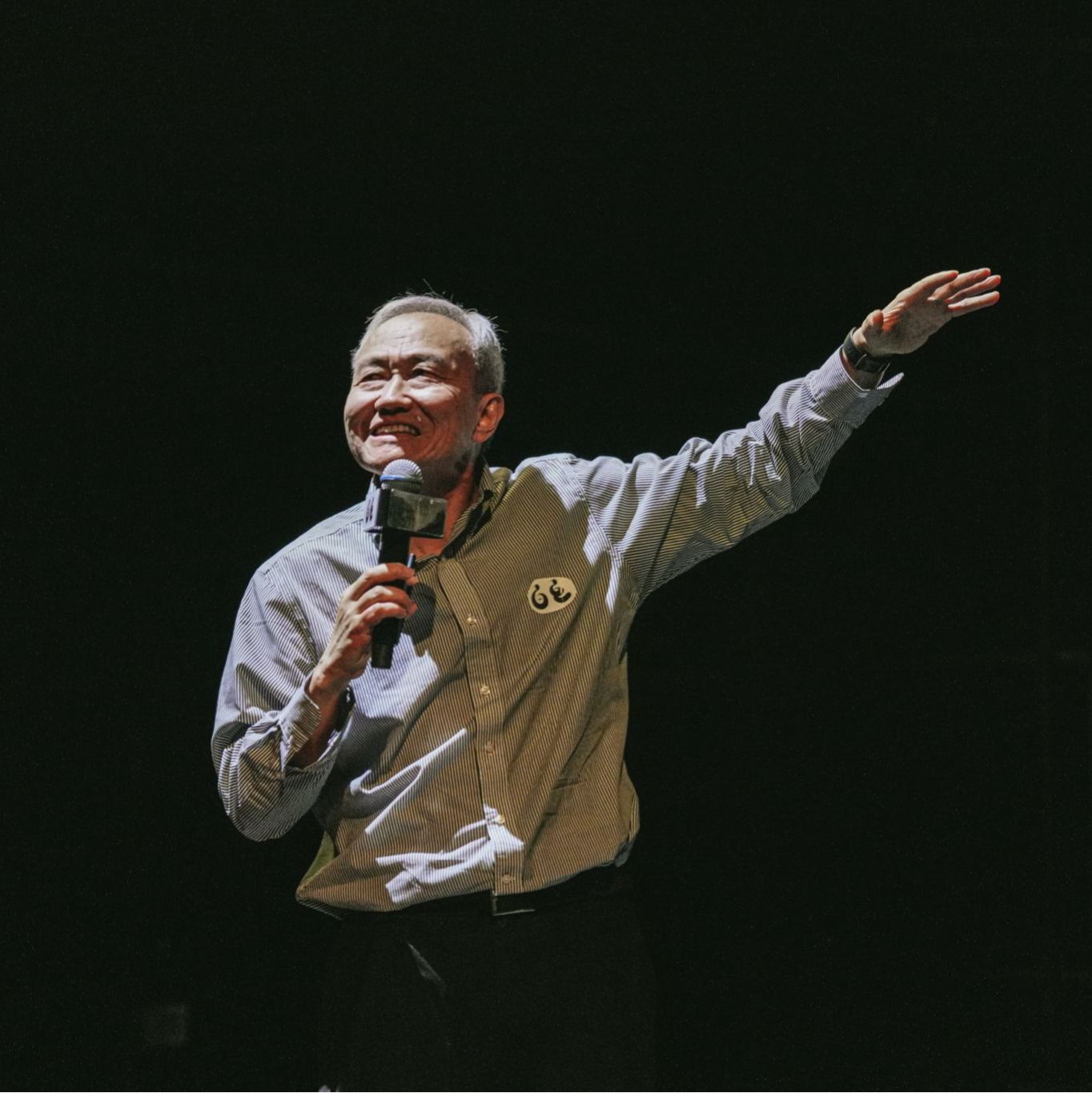

4月20日,文学、音乐与美在此相遇——2025年度GE影响力活动首场邀请复旦大学物理系教授金晓峰、知名作家班宇、资深音乐人老丹与音响档案人魏小石,展开一场“混搭”的人文对话。以文字的锐度、旋律的呼吸、美的直觉,唤醒人们共情的能力、提问的勇气,以及跨越边界的智慧。

在“和谐”与“秩序”中探寻科学之美

金晓峰

复旦大学教授、物理学家。专注于量子物理、凝聚态物理领域,研究成果丰硕。

“科学可否被欣赏?”,金晓峰老师借由此问题引发大家对“科学之美”的深度思考。

美学,作为一门深邃的学问,其研究范畴广泛而多元,涵盖了美的理论、艺术的理论,以及对审美对象和审美经验的探索。毕达哥拉斯学派提出 “世界是以数学的方式构造的”,和谐是宇宙的属性,是多个事物正确排列的结果:“和谐是许多混合要素的统一,是不一致要素之间的一致。”数学与艺术的相互交融深刻影响了希腊艺术,如音乐、建筑和雕塑等。

在科学发展的历程中,科学家们以其智慧与勇气诠释科学之美。伽利略主张,“自然之书是用数学字符写成的”,其望远镜观测成果能够更加“和谐”地解释观测到的天文现象,有力地支撑了“日心说”。同时代的开普勒发现行星运动三定律,牛顿定律对开普勒定律的推导“和谐”地解释了“开普勒问题”。在对理论的应用中,哈雷对彗星周期的准确预言及证实,也展现了科学预测的强大力量。一项项科学的突破彰显出科学理论的和谐统一,展现出科学探索中“秩序与和谐之美”。

美与和谐、和谐与科学之间存在着千丝万缕的联系。“和谐”是美的核心特征,科学之美源于人类在复杂宇宙中通过对规律的探索逐步揭开宇宙奥秘的过程,这也正是科学审美的本质所在。金晓峰老师在分享中表示,希望每个人都能够学会欣赏科学之美,因为追求真理的科学道路上,每一步都蕴含着独特且迷人的美学价值。

发现生命中的“文学性时刻”

班宇

知名作家,代表作《冬泳》《逍遥游》《缓步》

“马克·吐温曾说:‘我要与哈雷彗星一同来,一同走。’当我听到这句话,不禁联想到自己:上一次哈雷彗星靠近地球是1986年,也正是我出生的那一年。于是我心中忽然涌现出一种奇异的宿命感:是否我也将像马克吐温那样,伴随着彗星的周期,完成一次完整的旅程?这是个浪漫而宏大的念头。”班宇老师分享的开场顺着金晓峰老师演讲中提到的这句话,带着观众们走进了更遥远、更幽深的宇宙。

在分享中,班宇老师谈起那本名叫《当我们不再理解世界》的小说集,谈数学家格罗滕迪克、望月新一、薛定谔、哈伊姆,他们穿越了理性极限之后所抵达的地带,不再是知识的疆域,而是某种存在的边缘。班宇老师将这形容为“心之心”——比理解更深的地方。那里模糊、孤独,却是真实的。就像格罗滕迪克终其一生不肯踏入他人的边界,而望月新一写下长达六百页、几乎无人读懂的证明,都是对这个世界的回应。

“写作,不是为了成为作家,而是为了不失去自我”,班宇老师是在说文学,也在说生命。他讲起自己的童年,一个午后的风从窗外吹进来,混合着玉米叶和尘土的气息,他突然意识到秋天来了。他说,那是“文学性的时刻”——不靠语言,不靠思考,而是靠整个身体与世界之间的某种震颤。那一刻,他开始相信,一个人可以凭经验写诗,也可以凭诗经验世界。

自己十八岁读略萨,被震撼得几夜睡不着。那时他并不理解故事的全部意义,但语言本身像火一样点燃了他。“写作就像河水冲刷河岸,总有一块石头会露出来,你会知道它一直都在,只是你从未看见”。

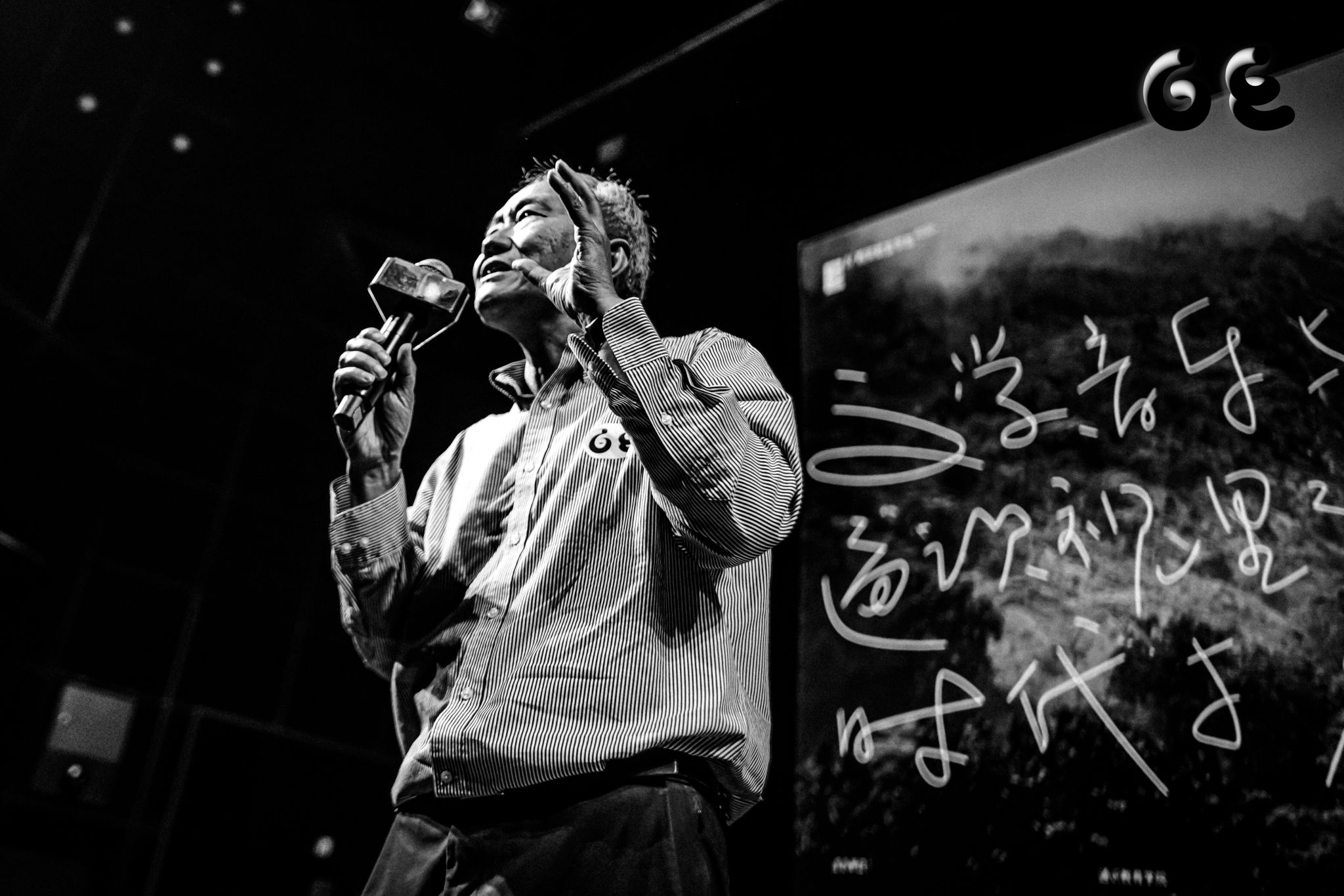

“逐云追梦”:在东方与西方之间即兴穿梭的竹笛之声

老丹

资深音乐人

实验/即兴音乐人老丹以其《逐云追梦》同名竹笛专辑为蓝本,为现场听众开启了一段跨越文化、感知与历史边界的声音旅程。《逐云追梦》是他首张以竹笛为核心的专辑,于2017年春天录制于辽宁丹东的一座旧防空洞内。曲目创作横跨2016年底至2017年初,部分作品为即兴而生,几乎未经过后期加工处理,保留了空间最原始的回响与氛围。

除了呈现《逐云追梦》专辑中的曲目外,老丹还在分享现场即兴演奏了一段全新段落,并首次现场演绎最新发布的作品《无穷波》,以独特的气息控制和即兴构造,在声响中构建出一个自由流动的诗性空间。

点击文章链接《重温·GE影响力 | 于科学、文学与音乐中探寻和谐之美》,可观看老旦现场演奏节选片段.

正如老丹本人所言:“创作,本就是生活的延伸。”在自由与秩序、传统与未来之间打开一扇门,让现场观众们在这场逐云之旅中,听见了生活中那些未被说出、却始终存在的声音。

寻找那些即将消失的声音

魏小石

音响档案人,美国印第安纳大学音乐人类学博士

出生于80年代的魏博士,带领观众们从“磁带文化”出发,踏上了一段关于声音与记忆的探索之旅。童年时期的家庭录音、在美国担任音乐档案管理员(Sound Archivist)期间接触的各类声媒载体——磁带、木纹唱片、钢丝录音,乃至蜡筒录音。这些媒介不仅储存声音,更封存了时代的肌理与人类的情感。

在深入的田野录音中,魏博士逐渐意识到,录音不仅是技术手段,也是一道连接过去与当下的桥梁。魏博士将录音形容为“生命中留下的印记”,通过声音,人们能够触摸到个体的记忆、社会的变迁,乃至文化认知的重构。正如魏博士在分享中所言:“这些音乐的内容,并不仅仅属于音乐学的范畴,它里面有很多关于人的故事,是对时代的一种诠释。”

透过一段段录音,人们可以“重返”世纪之交的中国大陆,从声音中捕捉语言政策形成的关键语境与社会语调;可以窥见当时美国如何借助声音影响大选或推动女性主义运动;在对少数民族音乐的田野挖掘中,也可以观察到个体如何将日常的、碎片化的音乐内容,整理为一种可被认知的民族音乐整体。在魏博士看来,录音的过程本身就是一种文化叙事。

现场观众专注聆听与嘉宾展开深度交流

在这场跨越物理学、文学、音乐的对话中,不同学科以各自的方式诠释美、时代与人文精神的深刻联结。科学之美蕴藏在自然规律的秩序与和谐之中;文学之美像一面镜子,映照出个体在时代洪流中的挣扎与韧性,赋予普通人以永恒的回响;旋律与声音同样是美的载体,以无形的力量塑造集体记忆,跨越时空引发共鸣。

科学求真,人文求美,艺术求情。当物理学的秩序、文学的洞察、音乐的律动交织在一起,我们得以更加清晰地认识到:通识教育的终极目标,正是培养既能理性思考又能感性共情的人。在这个快速变迁的时代,唯有保持对知识的开放心态,对美的敏锐感知,我们才能真正理解过去、把握当下。

学校地址:陕西省西安市雁塔区东仪路8号

Copyright 2024 350vip浦京集团(中国区)官方网站-最新版本 , All Rights Reserved , 陕ICP备13005465-1